ブラックバス害魚問題をネットの掲示板で見かけてから10年ほどの時間が過ぎました。

今はその主戦場がツイッターやYouTubeですが、基本構造は変わりません。

未だにバス釣り賛成派とバス駆除派がお互いに殴り合いのように言い合っているだけで、何も解決まで進んでいません。

いつまでたっても賛否両論、罵詈雑言が飛び交い、結論が出ないまま終わります。

個人的な正義感だけがそれぞれ暴走しているように感じます。

ツイッターでも一方的に言いたいことを言い、バス釣り賛成派やバスを擁護する互いの意見を徹底的に叩き潰そうとしています。

(Twitterは発信の場であり、そもそも議論の場ではないですが・・・)

昨今は特に検索エンジン・SNSの特性上、選り好みの情報だけを信用してしまいがちになり、さらに偏った情報だけを信じてしまいます。

信じたい情報が真実であるとも限らないのです。

この話には、いくつもの問題テーマ「社会問題」「環境問題」「外来生物問題」「自然保護」「漁業問題」などが絡み一筋縄ではいきません。

また、議論となる数値や統計もそれぞれが選り好みで都合の良いものを提示したり、引用したりしているため結論もなく、前提も考え方も感じ方も違いすぎて、不毛な書き込みの殴り合いが続いているのです。

袋小路に迷い込んでしまったのがブラックバス問題なのです。

また、この問題を深く理解するには生物的な知識だけではなく幅広い教養が求められると考えています。

どのような結論に至るにしても生物倫理と折り合いをつけるのは簡単なことではなく、歴史や宗教、哲学に至るまでの幅広い教養が求められます。

むしろそれが前提とさえ、断言する学者もいます。

ですから一般の人が「どこかの博士が言っていたから・・・」と言う話で簡単にまとまる話でもないのだと言えるかもしれません。

過去の環境省絡みの里山政策の流れにも着目すれば、その政策の捻じ曲がった部分に気がつくと思います。

里山ナショナリズムの源流を追う 21世紀環境立国戦略特別部会資料から

そんなブラックバス問題ですが、ある根本的な問いが賛成派、反対派、両者をわける決定的な違いになると気がつきました。

その根本的な問いとは「人間は自然の一部なのか?」というテーマです。

人間は生態系の一部か?

大学生の頃、海洋学の研究室で同じ研究をしているチームの先輩(博士課程終了)に質問したことがありました。

「ブラックバスは害魚で、生態系を変えると言われていますけど、実際はどうなんでしょう」

そう言うと、研究者からは意外な返事がきました・・・・

「それは実は研究者の間でも難しい議論なんだよ。人間を生態系の一部として捉えるか捉えないかで議論が変わってくるだろ?」

「それに、人間が生きている時点で本当の意味での自然ってあると思う?」

結構極論ですが、確かに的を射ている発言・・・

ブラックバス駆除するべきという人は人間を自然の一部としない前提で話をしますが、原生林があるアマゾンなどのごく一部を除けば、人間が地球上全ての自然に影響していることは間違いなく「自分が好きな動植物や自然を保護したい」と言っている時点で、すでにそれも人間のエゴなのかもしれないと感じました。

「本来の姿に」と言って自然保護の発言をしているのもいつの年代が本来の自然なのか疑問です。

地球の生物が生まれて多様性が出来て絶滅と繁栄の歴史を考えれば、生き物が増えたり減ったり絶滅したりするのは至って自然であるというのです。

恐竜の時代が終わり、哺乳類の時代がはじまったように地球の歴史は変化の連続であると。

それを「人間が好きな懐かしい環境だから」「現代人が生きていた時代の自然だから」「外来魚が生態系を変えるから」という理由で環境(数十年前、数百年前含む)を保護しようとする考えもわかりますが、一歩間違えば勝手な行動になりかねません。

例えば、トキは絶滅危惧種で保護されていますが、DNAが極めて似ていて、交配しても脆弱な子孫しか生まれないのです。

誤解を恐れず言うならば、絶滅に向かっている生き物を保護すること自体が人間のエゴであるとも言えるのかもしれません。

(そもそもトキは農薬が原因で餌がなくなり絶滅の危機に瀕死ているという説が有力)

人間を仮に生態系の一部として捉えたとすれば、ブラックバスや害魚が世界中どこに移動したところで、それは自然発生であり、地球の歴史の中で繰り返されてきた誕生と絶滅の歴史の一部でしかないという考え方です。(答えのない考え方の1つです)

人類の食を知る上で読んだ本にこんなことが書かれていました。

人は生まれ落ちてから死の直前まで食べつづけるのである。生きるとは、食べることである。そして人は生きるために、身の回りのさまざまなものを食べてきた。ヒトという種は、この意味で、生態系の一員でありつづけている。

引用:食の人類史 著 佐藤洋一郎

また、仮に人間を生態系の一部として捉えないとするならば、人間が自然に影響していないことについて証明できなくては矛盾が生じてしまいます。

地球上の自然に人間の影響があるのに、人間がその影響された自然と別に捉える前提はあまりに矛盾した話ですね。

「極端な考えをしているな」と思いましたが、環境を保護しなくてはいけないと言っている人たちの根本的な意見は「自分が好きな環境を保護したい」もしくは「生物多様性が大事」と意見に集約されます。

※ただし、全ての生き物には役割があると思っています。そのため、現状の自然を保護したいと言う考えにも賛同できますし「保護したいと言う姿勢は非常に尊い」と思います。

もし、人間を自然の一部と捉えずにこの問題を語ろうとした時、根本となる人間以外の生物多様性について説明が必要不可欠になります。

でも「生物多様性はなぜ大事なのか?」誰も言っていないのが現状なのです。

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。

「環境省が発信しているから正しいとは思わない、疑う」ということが大事です。

様々な文献から生物多様性とは、科学的に論じることは難しいとされている概念なのです。

自然の包括的な範囲が広すぎるからです。

また、別の記事でも紹介していますが生物多様性とは本質的にロマンチックな、宗教的な概念が作り出した自然保護という概念から生まれたものなのです。(アメリカ発祥)

例えば、「川と湖沼の侵略者ブラックバス その生物学と生態系への影響 日本魚類学会」の著者の1人である瀬能宏氏も魚類学雑誌の中でその重要性について明確な言及せず、省略されているのです。

ブラックバス害魚論

この記事を書くためにバス移植の張本人である赤星鉄馬氏の本を読み漁り、ブラックバス賛成派、駆除派、反対派の意見どの意見も記載されたほぼ全ての書籍を読みました。

何十冊になるかわかりませんね。笑

僕の意見としては、外来種を無作為に離し、日本の生態系を変えることには反対です。

ゲリラ放流をして、本来のいなかった水域に外来種がいるのは何だか日本人として寂しい気持ちになります。

特にスモールマウスバスを渓流に離したり、ワニガメなどが沼に大量生息していたりする光景はあまり見たいものではありません。

写真はいるはずのない川で釣れたスモールマウスバスです。(場所は非公開)

日本人の心には昔から流れる里山主義的な血が流れているのは間違いないと思いますので、バスに対する毛嫌い感もわからない訳ではないです。

害魚問題や外来種の駆除などは各地で盛んに行われており、活動自体を否定するつもりはありません。

駆除したい地域はどんどんやれば良いと思います。

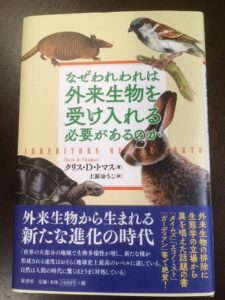

こちらの本は大変参考になった素晴らしい本ですが、序章で「生物多様性を理解するには難しい」と紹介されており、著書は冒頭で下記のように述べています。

「守るべき」とは守る価値があるということ。これは価値の問題であり、科学は価値にはつぐむものなのです。科学は事実を述べるのみ、価値は取り扱いません。でも、一般社会に向けて生物多様性を守りましょうと言う時には生物多様性が失われていく現実を伝えるだけでなく、もう一歩踏み込んで、生物多様性は守る価値がある、守るべきなんだよとまで言わなければ、説得力のある話にはならないでしょう。

引用:生物多様性 著 本川達雄

先ほども言った通り、生物多様性を守るとは科学的な話ではなく、感情的な側面があるため人々に伝えることが難しいのかもしれません。

兎にも角にも、今回の記事で伝えたいことは、ブラックバスだけが極めて悪者のように扱われている事実に対して、異論を唱えたい!という点につきます。

※話のすり替えで「ブラックバスが特異なのは釣り業界や釣り人が悪いから」と言いがかり的なコメントを書かれる方がいますが、この記事はブラックバスという生物が悪者にされていることへの異論です。釣り場でのマナーが悪いとか言われても「その通りですね」となりますよ。

ブラックバスは放流直後、当たり前ですが繁殖する魚でもあるため、生態系に影響を与えるのは間違いないことですが、明らかに必要以上に悪玉にされすぎで本当に残念でなりません。

例えば、人間に影響を与える「ヒアリ」問題などの外来種、その他の外来種の獣害であれば駆除なども仕方ありませんが、ブラックバス問題は漁業などを除いた人間への直接的な被害がないにも関わらず、ただ生態系保全の悪玉にされているだけと日々感じています。

ラージマウスバス(以後ブラックバスと表記)については必要以上に悪とされていると感じる記事や動画も多く、幼い子供達が身近にバスが生息しているのに「悪い魚」だと認識してしまうと魚釣りの未来はどうなるかを考えた時に、しっかり釣り人側が主張していかなくてはいけないと感じました。

外来種教育により子供が魚を蹴っているシーンを見たとき、何とも知れない悲しみを覚えました。

現在もブラックバス害魚と言う意見が多く、バサーは立場が弱い状態で釣りをしていることが多いです。

特に高齢者のブラックバスに対する風当たりは極めて強い印象を受けています。

東北の野池では、ブラックバスを釣っていると言うだけで罵声が浴びせられたり、場合によっては箒のような物を振り回されて追い返されたと言う人も身内にいました。

もちろん、釣り人の行いが悪く地元の人にご迷惑をかけ続けている可能性も否定できませんので、そういう高齢者を一方的に悪いという訳ではありません。

しかし、この話はテレビの影響が大きいと考えています。

当時テレビから流れていた情報と言うのは強烈に人々の中にあるのです。

「政治家はマスコミが決める」という言葉もあるように、世論を動かすテレビなどのメディアの力は巨大です。

ブラックバスが一度外来魚で悪い奴と放送している以上、そうした世間的な土壌が出来上がってしまったのもまた事実です。

また、世間的なブラックバス=悪という土壌を作った外来種法は、小池百合子氏が環境大臣だった頃に「グレーは黒」という発言で強引に決定したそうです。

11万人のパブリックコメントの84%が反対であり、結論として専門家の間で半年間実態を調査ということになりましたが、その会議の二日後に小池百合子氏の鶴の声で強引に決定されたとのことです。

結果的にすでに日本全国に広がっていた実態が良くわかっていないブラックバスが悪者にされた訳です。

別の記事でも言っていますが、ブラックバスを悪者にしてアメリカ発祥である「自然保護」という思想を日本に入れるために最初からこの法律は決まっていたことなのだと思います。

未だに続く小池劇場と揶揄されていることは過去から変わらないのです。

就任早々の平成28年8月末、2ヶ月先に迫っていた築地から豊洲への市場の移転という大事業をまさに「鶴の一声」で、議会に諮ることなく延期すると独断したのである。〜中略〜

もう一つ、小池劇場の「ない」は、ファクト(事実)に基づくロジック(論理)がないことだ。最近の小池の記者会見では、まさに「言語明瞭、意味不明(流暢に喋るが、論理はめちゃくちゃ)」な場面がたびたび見られる。

引用:「小池劇場」が日本を滅ぼす 著 有本香

最近だと、小池百合子氏はマスコミの力で東京都都知事になり、マスコミのバッシングで降ろされることになりました。

こうしたマスコミの力は世論を動かすのに強大なのです。

マスコミと政治が繋がっていることは言うまでもありません。

さらに政治は環境省と繋がっており、環境省は各行政や水産関係・学者と繋がっています。

こうした国策に逆らう学者は研究費がもらえなくなるため、国をあげてブラックバス=悪とした以上、御用学者が生まれる構造になっているのです。

(元研究者の社長から直接聞きました)

ブラックバスは環境問題?

ニジマスにも種類がたくさんありますが、日本では一種類しかきていないと言うことになっています。

ヘラブナだって、ゲンゴロウブナから作られた生物。

ワカサギは外来魚。

鮎は琵琶湖の固有種。

世田谷の多摩川に流れる野川にいるメダカは、西日本産であるとDNA的に解明されてしまった時代です。

現在、未だにブラックバスが在来種を減らし環境問題として扱われている文面も多数存在します。

しかし、ブラックバスが原因とした環境問題というのも可笑しな話で、釣りの問題・食料の問題・環境問題が原因でブラックバスが日本に連れて来られたのを多くの日本人は知りません。

その答えは今では大変貴重な資料となっている「赤星遺稿」の中に記載されていることを読み解くことでみえてきます。

「私はこのブラックバスこそ自分の要求する諸条件に当てはまった、一番理想に近い魚だという結論に到達した。言いかえるとブラックバスこそ次の時代の魚である。われわれが「釣りどく」として散々釣り荒らした、または他の理由によって魚族の激減した日本の河川湖沼に、その代償としておくべき、まことに価値あるという確信を得たのである。〜略〜」

引用元:赤星遺稿

ここで強調したいのは、戦前の日本でさえ、様々な理由で日本の在来種が減りつつあることが研究結果として読み取れることです。

そして、各メディア、記事などでは、各都道府県でブラックバスにより、生態系が変わっていて、「在来種が数を減らし大打撃を受けているのは事実」との記載が目立ちますが、それを証明する具体的データが世の中に出ていないのもまた不思議なことではないでしょうか。

在来種を食い尽くし、生態系を変えるのが事実である」と言う前提で全ての害魚論がスタートしていますが、実は食害による在来種が激減していると証明する有効なデータがないと言うのが現実なのです。

つまり、環境省が言っている「侵略的」という言葉を裏付けるデータがないのです。

なぜなら生態系への侵略性を評価するのに長期間の実験が必要だからです。

また、2019年夏ごろに港区にある法人の水産学者の方にお話を聞く機会がありましたが、その方に「ブラックバスによる生態系への被害」と話したところ、「何を持って被害とするか評価が難しい」とはっきり言われました。

害魚問題が出てからすでにかなりの時間がたっています。

魔魚狩りの著者である水口氏によればお粗末なデータが世に出回っているとのことです。

「魔魚狩り ブラックバスはなぜ殺されるか?(著者 東京海洋大学教授 水口氏)」 参照

例えば、こんな論文があります。

詳細は論文を読んで欲しいのですが、秋田県のため池でブラックバスが生息してから在来種がドジョウしかいなくなったというデータがあります。

しかし、普通に考えれば肉食魚が入ればどんな生き物だって捕食され一度減りますよね。

ナマズにしても、雑食性の鯉にしても同じ結果が出ると思われます。

仮にブラックバスとピラルクー(世界最強の淡水プレデター)を入れればブラックバスが捕食される側です。

このように単一的な要素で考えれば、「外来種の捕食者が悪い」で話が終了です。

しかし、実際は生態系が複雑に形成されていて、我々人間も把握しきれていないのです。

ブラックバスが魚を食する事を食害と言い張り、在来種を食い尽くすと言うのが駆除派の言い訳では有りますが、それは人を含めた生き物に一切食事をするなと言うに等しい愚かな行為です。~中略~

元々ブラックバスを含め、すべての生き物には自然の調整機能が有ります。

どのような生き物でも同じ種がいないまたは少ないところでは集まったり、爆発的に子孫を増やしたりする性質があるため、一時的に繁殖した様に見えます(駆除派はこの段階を見て大騒ぎしているにすぎないのです)。

その後は、増えすぎた種はアポトーシスが進み、減りすぎた種は後を追うように多くの子孫を生み出すことにより食物連鎖を安定させる形で安定するのが本来の形です。~引用終わり

貴重な昆虫などの生態系を守るために、外来種であるブルーギルを駆除したことで、余計に外来種であるオオカナダモが増え、めちゃくちゃになった例もあります↓↓

それにブラックバスが悪いかのように最初から説明しているのは論文の書き方としてどうなのか?と思います。

結局「科学的な見解や科学的知見」と言いつつも単一的な要素でしか物事をみていないのですよ。

それにため池の詳細な場所は公開されず、具体的などのような管理されていたのかも明記されていません。

ため池にはその土地の農業などに対する役割が有り、どのように管理されていたかは極めて重要です。

(人権や差別問題が絡む論文については非公開も止むを得ませんが、この場合公開しても良いはずですよね?)

そもそも、野池自体が自然に出来たものでなく、放流魚で成り立っていて在来種も外来種もなく人間が作った生態系ですよね。笑

論文では20年で大きく在来種が減ったというデータが紹介されています。

しかし、20年ほども止水域の中で生態系が一緒の状態というのは有りえないことですし、閉鎖空間であるため池は外的な環境の影響(農薬散布、農薬流入、雨、酸素量、寒波、干上がり、病気など)も大きく、それらが一切考慮されずに一方的にブラックバスのせいにされているのです。

しかもそのため池の大きさは1ヘクタール(100メートル×100メートル)以下のミニマムな池。

池が小さければ小さいほど影響が大きくなるのは当然ですから、狙って選ばれていたのではないかと思います。

生態学の理想はまるで現実に合わないことも多く、有名な方程式に「ロトカ=ヴォルテラ方程式」があります。

捕食者と被捕食者の個体数の変動を相称的に示すことを予測したものですが、現実の生態系はこの方程式のように単純ではなく、沢山の外的、偶発的なことが起きて混沌とするのが普通なのです。

論文内の断言している文言から感じることは「ブラックバスが悪い」と最初から決めつけるための論文であり、あまりにお粗末なデータ紹介と言わざるを得ません。

これと同じで、ブラックバスと在来種を同じ池に入れる実験があるとの話がありますが、肉食性であるブラックバスは在来種を捕食する結果が出るに決まっています。

水域の規模や生態系の複雑さを一切考慮せずに、単一要素としてブラックバスの食害データにされているのです。

ブラックバスの食害で在来種が絶滅するという根拠はいくらでも作ることができると思います。

例えば、宮城県内沼の水草に関する研究データがあります。

気候変動により水草が減っているという研究データです。

生態系は植物からはじまりますので、植物が減ると食物網で繋がる生物全てに影響が出るのは当たり前の話です。

日本の水草に気候変動の影響 -120年・248湖沼のデータから見えてきた絶滅リスク-

○琵琶湖の真実

最近では、琵琶湖の漁獲量が外来種も含め大きく減少しており、ブラックバスの食害論に大きく疑問が浮かぶこともしばしば・・・

駆除した結果、在来種も外来種も減ったという結果が明確になれば、生き物の力以外の効力で生態系に何らかの変化を加えることは愚かなことである可能性を示唆しています。

生き物を間引きすることは生態系を思わぬ方向へ変化させることにも繋がりかねません。

本研究では琵琶湖の水質データ,ブラックバスの漁獲高を用いて,琵琶湖の固有種であるニゴロブナの漁獲高減少に対する考察を行った.「特定外来生物による生態系等に係る被 害の防止に関する法律」の施行により,ブラックバスの影響のみが注目されがちであった が,今回の結果からはブラックバスの影響よりもむしろ水質汚染のほうが重大な問題なの ではないかという結果が出た

琵琶湖の水質汚染は今に始まったことではなく、1973年に琵琶湖全体にオオカナダモが大繁殖、1977年にはプランクトンの死滅で赤潮が発生し、数年間アオコが漂い、1989年には鮎の大量死(400万匹)があり、1997年には水中の窒素量が過去最高値になっています。

そして、高度経済成長の時代のコンクリート護岸など1973年から1997年の琵琶湖総合開発(公共事業)がかなり影響しています。

開発は生態系全体がおかしくなり在来種が激減している時期と全く同じです!

このことから何十年も住み着いた外来魚を短略的に駆除しても問題の根本的な解決にはならない可能性が極めて高いです。

琵琶湖をもし変えるなら、植物プランクトンのステージから生態系調整が必要なのだと思います。

(これでわたしの言ってた「今の琵琶湖は底がヘドロだから昔ながらの在来魚はおろかブラックバスやブルーギルでさえ何もいない場所がどんどん増えてる」というの「正解」「事実」である証明になりますが。

そして琵琶湖博物館の学者などが新聞やテレビなどでず~~っと言ってきた「ブラックバスが在来魚を滅ぼした」というのが「大ウソ」である証明でもあり、とっとと補助金(我々の税金)カットしてクビにすべきだと思いますが。)

恐ろしいことに、琵琶湖ではブラックバスを悪と世間に吹聴してきた琵琶湖漁師や学者や公共事業工事関係者は、ブラックバスを在来種放流の際に、混入放流し、その後に外来種駆除大会を行い、世間(日本全国)にアピール、そして補助金をもらい続けていることが地元の方に暴露されています。

一般人なら放流は逮捕のリスクでも、漁師なら確実に混入放流できますから。

ジャーナリズム的に言うならば、金の流れを知れば真実が見えるとでも言うのでしょうか。

これがもし真実ならバス釣り人や業界は継続的に密放流している犯人に仕立て上げられていた可能性も高いです。

それも全国的に同じ手口で。

琵琶湖蔓延したコイヘルペスで在来種が死んでいる事例も。

琵琶湖周辺では、03年から翌年にかけ、コイヘルペスで10万匹以上が死んだとみられるが、05年以降は散発的な発生にとどまっている。~引用終わり

コイヘルペス5年、琵琶湖に高濃度存在 京の研究所教授ら「大発生恐れも」 2009年10月13日

琵琶湖の地元の方が大量の魚の死骸をレポートしてくれています。

記事内の写真では恐ろしいほどの数の魚が死んでいます。

最後に、琵琶湖野郎で有名なバス釣りのプロの木村健太さんはある動画でこのように述べています。

「水を見る目を養えば魚は釣れる」

こうした釣り人の知恵は研究結果を越えると思っています。

○農薬の影響

2019年の3月に発売された下記写真の本には農薬や除草剤が多くの生き物(淡水域の魚、昆虫、鳥など)を死滅させているとの統計データや根拠が示されており、ブラックバスが日本に急速に広まった時期の前から全国的な農薬や除草剤による生態系への影響を考えれば在来種が減ったことへの辻褄が合います。

つまり害魚論だけでは在来種が減っている要因の説明にならないということがよくわかります。

外来種が入ることによる捕食圧以外にも生態系が変わる様々な要因があることを知る必要があります。

生態学の観点からみると、農薬などを駆使して不要な生きものを殺してしまう近代農業は効率の高い生産を可能にする長所はあるものの、永続性がない。安定性や安全性を欠き、病原菌のリスクを高め、土壌の力を衰えさせるからだ。

引用:ミツバチ大量死は警告する 著 岡田幹治

こちらの著書では田んぼなどの水系で赤トンボが超激減してしまったことを例に、水中の多様性が農薬により失われているという衝撃の話が綴られています。

農薬により、全国的に川、湖、農業用水域に関わる場所は全て影響を受けていることは言うまでもありません。

○行政は原因をブラックバスに擦りつけ

また、長野県松本市の美鈴湖では、もともとヘラブナ釣り、ワカサギ釣りで有名な湖でしたが、スケーターが穴釣りの穴に落ちて事故が発生して以来、元々あったスケートリンクも閉鎖、そして、ワカサギの放流もなくなりました。

その後、当然ワカサギの数が減っていく訳ですが、長野県はブラックバスのせいにしたそうです。

「バサー(釣り人社) 2019年6月号 P167参照」

ブラックバスとワカサギが共存している湖はいくらでもあります。

水産関係者や行政はブラックバスのせいにしておけば、保身に繋がりますからね。

バス問題は環境問題として扱われていますが、環境問題ではなく水産関係や釣りの問題ではないでしょうか?

もっと言えば、法律が決まった時点での政治の問題ともいえるでしょう。

バスは獰猛な魚か?

ブラックバスは生態系を壊し、非常に獰猛な魚であると記載されている文献は多いです。

まず、よく使われている「生態系を壊す」というのはあまりに悪意のある表現です。

ブラックバスが原因で、生態系とは壊れるものなのか?生態系不全を起こすものなのか?

まるで世間の人が盲信している「在来種・絶滅危惧種の危機対ブラックバス」という構図をより助長するような表現でしかありません。

そして、バス釣りをしている中級者以上の方ならすでにご存知の通り、バスは非常に臆病な魚であり、在来種が目の前にいたら飛びついてくるような獰猛な魚ではないのです。

好奇心の強い魚ですので、知らないものでも噛み付いたりしますが、基本は臆病な性質なのです。

(世界中の淡水魚や怪魚を釣っている人から言わせれば、その水域でデカくなる魚ほど臆病で慎重に生活しているというのは常識であり、当たり前の行動特性だと思います。)

まるで猫のように、物陰に隠れ、通りかかる獲物を捕らえると言う捕食スタイルで生活しています。(ラージマウスバス)

そうでなくては、「ストラクチャーフィッシュ」なんて名前はつきませんよ。

特にブラックバスをある程度釣り込んでいる人ならご存知の通り、ブラックバスの生息エリアに餌となる生き物がリンクしていなくては餌を追いません。

その証拠に大きな湖で中層を泳いでいるワカサギは捕食されずに、岸付近に移動した時だけブラックバスが捕食しだす現象が確認されています。

夏なんて、藻の中に入り込んでいたり、物の影が大好きな生き物です。

特に大型のバスほど、物陰の奥に隠れている時間が長いような気がします。

水面をウロウロしていることもありますが、時期は限られます。

子バスか春の産卵時期くらいではないでしょうか。

また「在来種を駆逐するブラックバスという意見」

日本の野池を観察していれば、わかりますがバスが在来種を食い尽くして、自らが生きていけなくなる環境にするということは考えにくいです。

もし、水中での生態系トップのブラックバスが日本の在来種を小さな閉鎖水域で食い尽くすことがあれば、日本各地の野池のバスは自然消滅していくはずです。

しかし、実際は野池のバスは自然消滅せず、個体数が少なくなり大型化しているのが実態ではないでしょうか。

在来種を食い尽くして、生態系を変える生き物が餌無くして生き残っているのも変な話ではないですか?

生態系のピラミッドは一番上から減っていくことが常。

つまり、淡水域でも一緒で、ブラックバスが生態系を変えてしまった場合、自らが苦しみ絶滅の方向に進むのが自然の摂理なのです。

しかし、何十年たってもバスは生きている水域がありすぎる・・・

これは何を意味しているかと言うと、在来種や餌となる生き物を食い尽くしていない何よりの証拠ではないでしょうか。

全国のバサーが各地域で釣りができるのも、そう言うことですよ。

(バス釣り愛好家たちの意見を参考にすれば、バス釣りができなくなったフィールドは水が抜かれるか立ち入り禁止になった場所だけと聞いています)

そして、よく言われるバスの親が子供を食うと言う話ですが、日本の在来種であるウグイも親が子供を食いますし、ニジマスも子供を食います。

ブラックバスだけが特別なことではないのです。

さらにブラックバスはオスが産卵床を守り抜きます。

こうしたスタイルの生物は少ない卵を外敵から守らなくては成り立たないのです。

放流後に異常発生なんて真っ赤な嘘だと思います。

関東の湖ではブラックバスの産卵床を保護する区画がありますから。(相模湖など)

イワナやヤマメとバスの食性は一緒

日本にもブラックバスと同じ食性を持つ魚がいます。

それはイワナやヤマメです。

バスの方が獰猛で、あらゆる生物を食い尽くす的な話が出回っているため、こうした話が広まらないのですが、イワナやヤマメもネズミや鳥などを捕食する例があるなど、獰猛な一面を持ち合わせているのです。

ただ、環境的にはバスのように止水域で生きていくことが出来ないので、バスのように外から入り生態系に影響を与える存在ではないかもしれませんね。

これまで数々の害魚論が展開されてきましたが、今思うことは1つです。

「イワナが好きな人はイワナがいる自然を擁護し、バスが好きな人はバスがいる自然を擁護する」

つまり、「それぞれが求める自然と魚に応じて意見が別れると言う単純なもの」

結局感情論で殴り合いになるようになっているんですね。

ガーパイクの役割と釣り人の役割

アメリカではバスが繁殖を抑制されています。

その理由として、ガーパイクやオスプレイと言った天敵がいることが挙げられます。

日本ではこうした天敵がほとんどいなく、ブラックバスが生態系の頂点にいるような状態です。

そのため、日本狼が絶滅してニホンカモシカが急激に増えたように、ブラックバスもまた繁殖しやすい状態になっているものと考えられます。

しかしながら、現状はブラックバスが繁殖して増えたものの、その後減り続け、生態系の一部にまで落ち着いてしまっています。

アメリカでは、ガーパイクやオスプレイなどが天敵ですが、日本では天敵が本当にいないのか?と考えた時、実は釣り人がガーパイクやオスプレイの役割を果たしているのではないか?と考えました。

釣り人が魚に与えるプレッシャーはブラックバスにとって優しいものではありません。

常に釣り針に引っ掛けられるプレッシャーは魚にとってもイージーなものではありません。

賢い魚ほど、釣られたあとは痩せてしまうと言った話もあります。

そのため、ガーパイクなどの天敵の役割は日本では釣り人が担っていると考えています。

最後に

最後に、この記事に異論があれば下の問いに対して答えを示して頂きたいです。

「もし、ブラックバスが害魚であると言うならば、生命の調和や連鎖が各地域で今も尚、起きているのは一体なぜですか?」

バス釣りをしている方々なら実感されていますでしょ?

この書籍ではすでに人間がロスしてしまった自然を前向きに建設的に考えていき、新しい形の自然保護の概念が示されています。

これからのブラックバス問題を考える上で大事なことは一番最初に書いたように「賛否両論や罵詈雑言」の議論風ではなく、建設的に考えていくこと。

ツイッター上では、「この人の書籍を参考にしている時点でたかが知れている」みたいな書き込みがたくさんありますが、問題や課題に対しては情報の選り好みをしている場合ではないと思います。

それに単なる誹謗中傷はいけません。

政府に定義つけられているからと言って安易に信用せず、外来種=悪で駆除が必要と胆略的に考えるのもいけませんね。

原発問題が解決せず、良い結論が出ないのも、各々で情報の選り好みをしていて、途中で割り込んでしまい感情論になってしまうからだと思います。

水口憲哉氏や池田清彦氏の書籍に問題点があると指摘があり、水口氏や池田氏の書籍を「とんでも本」と評価する人がいるのは下記のシンポジウム発言からだと思います。

しかし、水口氏や池田氏の書籍の一部分だけを抜粋すれば問題のある内容があるのかもしれませんが、彼らの主張は全て間違っている訳ではありません。

問題の内容を指摘している瀬能宏氏にもツッコミどころがあり、全て記載しませんが、先ほども前述している通り、単一的な要因で日本の在来種減少と結論付けた論文や実験を科学的根拠とし、ブラックバス問題としています。

単一的な要因を科学的知見などとし、片付けようとしている訳ですから違和感を感じるのは当然です。

現に本文内で「常識的な科学的知見が一般市民 を納得させられるだけの論拠になるとは限らないことを バス問題はいやと言うほど教えてくれたし,〜引用終わり」と本人も認めています。

主にバス釣りをする釣り人のことを一般市民と解釈していますが普段魚と真剣に向き合っている釣り人の方が案外、真実に近いことを感覚的に知っているのだと思います。

例えば、農薬が混じる春先に流れ込みには水中に生命感がなくなるポイントもありますが、それらもブラックバスの捕食によるものと片付けられていたります。笑

この問題は全国統一で語れるほどシンプルな話ではなく、地域ごとの生態系や農薬や公共事業などの人的影響など混沌とした様々な要因から紐解いていかなくては真実は見えてこないと思われます。

それも時間経過した今となっては結論は出ないでしょう。

やはり大事なことは、情報を選り好みせずに仕入れること。

(エクセルで作れます)

○経済や生態系に影響する分野の情報を地域ごとにまとめ、複雑な課題を分類する

○複雑な課題を分類し、優先順位をつける

○優先順位の中でリスク検証をして、最後に根拠を検証する

それを全て公開し、これから地域ごとにどうしていくかを考えていくべきではないでしょうか。

状況に応じて地域ごとに考えていくべきです!

閉鎖水域ですぐに駆除や対策が必要な地域もあるでしょうし、反対に何十年も生態系の一部に組み込まれていて人間が手をつける必要がない場合もあります。

場合によっては地方議員に訴えて条例化を目指すことも出来ます。

駆除派とバス釣り派の意見はネットを通じて、隅々まで読んだので互いを攻撃するようなコメント・意見はいりません。

釣り業界の未来の形についての建設的な意見を望みます!

良いアイディアがあれば是非!

最後までご覧くださりありがとうございました。

以前から思っていたし、恐らく何度も色々な場で提案されている内容だと思いますが、以下の方法では何か問題があるのでしょうか。

【駆除に関する取組】

・バスフィッシングは今まで以上に推進する

・リリース禁止、特定種の生体移動の禁止

・水抜きなどの極端な駆除は禁止

・食利用などの推進

・特定箇所(個々の湖など)で該当種が絶滅しても再放流などは行わない

【バス釣り推進】

・釣り場を確保したい人は、個人や団体などで釣り場の場所を管理する地方自治体の許可を得て再放流や「管理釣り場」設置を行う

・上記は「バス」のみならず、他の外来種も含めて可能とする

・再放流、管理釣り場の設置時は研究者や地域代表、業界人など偏りの少ない第三者委員会を設置して意見を聴取、尊重する。

コメントありがとうございます。

概ね、同意させて頂きます。

ただ、最後の第三者委員会の設置についてですが、ノルウェーなどの漁業先進国のように、政府や水産庁、業界団体などを予算的に人員的に独立させる必要があると思います。

5人から10人程度の団体で結構ですので、そうした独立した機関が水産庁や業界に不都合な内容であったとしても発信する必要があります。

現状のマスコミなどの情報は水産庁など偏りのある情報源しか扱っておらず、真実が湾曲していると感じております。

nikoさん、わざわざ返信ありがとうございます。

非常にわかりやすく詳細な記事でしたので読みふけってしまいました。

世論もマスコミからの情報に伴ってブラックバス=害悪となっている印象があります。

バス以外の記事も読ませていただいているので、これからも意欲的に発信していただけると幸いです

ありがとうございます。

非常に励みになります!

かなりスローなペースで投稿していますが、また色々な角度からの記事を発信して行きたいと思います。

まじか!

ブラックバスが多くの在来魚を絶滅させるなんて何て最悪な魚なんだ!

と思ってましたが(勿論放した人間が一番悪いが)。

絶滅は護岸工事や水質汚染が原因だったか。

難しそうな問題ですね。

池の水全部抜く番組が正義と思ってる人も多いだろうし。

コメントありがとうございます。

そうですね。

少し複雑なブラックバス問題ですが、調べれば調べるほど真実は小難しいものだと感じています。

マスメディアやテレビが放映している内容に惑わされ、未だにそうした番組を信じている人が多く、この問題はかなり根が深いですね。

1m以上にもなって動植物を食べまくり在来種の居場所を大群で占拠する外来魚で、住民や頭の硬い役所の人々の反対で駆除どころか新たに放流されることもある「コイ」というバス以上に厄介な奴もいます。

自分はバス駆除賛成派で害魚視されても何ら不思議では無いと考えている派ですが、バスを駆除するだけで鯉には全く触れない自然保護団体や行政には疑問を抱くばかりです。

いさん、コメントありがとうございます。

悪食とも評価されているコイの問題もありますよね。

何でもかんでも有るだけ食べてしまうコイという魚も大きく生態系に影響を与えているのは間違いない事実だと思います。

ブラックバスは、生態系保全の悪玉としてのシンボルにされているだけなんだと感じてなりません。

ダムについては、バスとヤマメが共存してます。ヤマメが良く釣れていたダムにバスが入ると、バスしか釣れなくなります。流入河川に遡上する大型のヤマメも極端に少なくなります。これ以上バスの生息地を増やさないで欲しい。日本古来の美しい魚は確実に減少しますので。居なくなる訳ではないですが、以前より少なくなる。人間が工事などで手を加えなくても。そして、バスの駆除に力を入れた場所は、少しづつ以前居た在来種が増えてきます。これが現実です。ただ、バスフィッシングは楽しい。特にフローターでのトップウォータースタイル。でも、日本古来の美しい魚も守っていきたい。余談、放流は近年あまり推奨されなくなってきました。特にヤマメ、イワナは地域によって個性があります。血筋が有ることが近年の研究で分かってきています。少しづつじっくりと、昔から有る自然と生態系を、取り戻そうとしなければ。

コメントありがとうございます。

素敵なご意見だと感じます。

バス釣りとかデカい羽根ものあればよゆーでしょ

ぶっちゃけバス釣りとか極めすぎたわ笑

あーあと俺40以下はボウズだと思ってっから笑

拝読させていただきました。述べられている情報は参考になる点同意できる多いのだけど、ミニマム環境の重要性を軽くみられているのではないかとか個別の在来種を在来種でくくっているあたりが頑な感があって……

タナゴなど在来小魚釣りをやっている身としては、どうにかミニマムながら残存している生息地にブラックバスが侵入(バスだけではないけれど)→生息地から釣り対象種が消滅のパターンおおすぎて擁護出来ないんですよね……。

それはバスの生息地が拡大すると不可逆的にひとつの釣り文化(含む未開拓な釣り文化)が消滅していくというのなら、それは釣り業界の未来と多様性を狭めるもので……。やっぱり現在の環境においては天然水域や流出後の繁殖可能性が高い環境(災害によるものを含む)にバスはいて欲しく、ない、としか……。

いま、釣り業界さんはバスに偏っていた淡水のルアー釣り文化をナマズやシーバス、果てにはハゼやカワムツ、アユにまで広げることで分散するような努力をしている気配がありますが、私はそれを良いかもと思っています。

惜しむらくはバスにしかない釣り味というものが、確かにあるんですよ、ね……。つらひ

昨年の記事に通りがかり、まだほかの記事にも目をあまり通していない状況での書き込み失礼いたしました。

初めまして、記事拝読させて頂きました。

率直に感想申させて頂きます、なかなかいい線行ってますね、だけどその意見を通すにはまだ認識が不足してる分が有ります、ここでは書けない歴史的真実が多々あります。

因に私は駆除反対派に属するのかな、がしかし過去から現在までのバサーの9割以上が好きでは無いしバス釣り業界も好きでは無いです、しかしバス釣りはします。何故バサーも業界も嫌いかと言いますと、バス害魚論に知らずに一役買いスケープゴートにせれている事に気づいていないからです。多分今の駆除派 非駆除派の論争には未来が無く真実が見えないまま終ると思います。

私の見解だけ言わせて頂きます、本当は全て情報開示してあらゆる分野からの検証データを論理的に記したいのですが幾つか公表するには憚られる事も有りますし、とてつもなく長くなるので割愛します。

ラージマウスもスモールマウスも皆さんが思っている害魚ではないですよ、

ラージマウスに関して日本国内に拡散した大まかな流れは大別して2つ更に分けると4つの流れになりますよ。