ロックフィッシュゲームは、ソフトルアーつまりワームの釣りがメインで発展してきたジャンルの釣りです。

この記事は永遠のテーマとも言うべき、ロックフィッシュワームの色とローテーションについてです。

本当に奥が深いテーマですので、ある程度深く掘り下げました。

この記事を最後まで読んでもらえるとワームのカラーに対する考え方が身につきます。

基本的に初心者からエキスパートの方まで幅広い人に読んで頂けるようにしました。

ロックフィッシュに鉄板カラーは存在するのか??

シーバスにはレッドヘッド、イワシなどの鉄板カラーが存在するように、ロックフィッシュにも定番カラーと言うのが存在するのでしょうか?

調べると完璧な定番カラーはないという結果になりました。

どう言うことかと言うと、地域毎に定番カラーがまるで違うのです。

例えば、北海道での定番カラーは存在しますが、必ずしも三陸で通用するかというとそんなことはありません。

愛知県での鉄板カラーを横浜で試してもまるで釣れなかったりします。

青森のある地域では、ピンクグロウが一番釣れると言われていますが、それを海流の異なる秋田で持ち込んでも通用しないことがあります。

九州も然りで、その地域の定番カラーが存在すると段々わかってきました。

具体的な例をあげると、太平洋側である三陸は潮の干満差が数メートルあるのに対して、日本海は数センチだったりします。

さらに、三陸は川から流れてくる砂が多いため砂地が多く、日本海側は岩礁帯が多いです。

そのため、濁りやすさが違い、水質も大きく異なるのです。

数日濁りが残ってしまう三陸ではオレンジなどの膨張色と言ったアピールカラーが有効になりやすいため、定番カラーも変わります。

定番カラーは「環境によって違う」と個人的に強く感じています。

色鮮やかなボトム付近を狙う釣りであるということに加え、メインの魚種が数種類という点から、地域毎に変わる特殊なカラー概念があるのがロックフィッシュゲームの特徴だと思っていて、そんな深いカラーの世界についてご説明していきます。

ロックフィッシュの本能を刺激するカラーを常に考え続ける

環境変化、ベイト(餌)に応じてカラーを選択する

海で言う環境変化とは何でしょうか?

確実に言える外的変化は潮の色と光量です。

潮の色は濁っている時(砂や泥が舞い上がっている)、澄んでいる時、プランクトンが多い時期、少ない時期により変わってきます。

光量とは光が海水に透過している量です。

時期によっても時間によっても変わってきます。

これらは、時間の経過と共に確実に変化していきます。

同時に観察しておくべきことは、ご当地の海藻の色、そして岩礁帯などのストラクチャー(地形変化や障害物など、ややこしいところ)、マンメイドストラクチャー(人口障害物)の周辺の環境色です。

こうした周囲の環境を考慮、潮の色、光の量、そして、海域の環境色でどういうワームカラーを選ぶのかを判断すると良いと思っています。

例えば、時間と共にだんだんと海水が濁ってきたとしましょう。

その時に濁りに馴染むような派手めなカラーを選び、アピール力をあげるといった具合です。

僕の経験上だと、海水の色に馴染むワームカラーは外すことがない気がします。

一例を紹介すると、冬になりプランクトンも少なく海水が非常にクリアになった時に、クリア系の色や透き通っている色のワームを選択するイメージです。

また、普段より濁っていると思った時は透けない色(ソリッド系)を選択すると経験上良い釣りが出来ます。

この場合、ワームカラーが海の色に近いという意味ではなく、海水にワームを入れてみて「違和感を感じないか?」という部分です。

海水がめちゃくちゃクリアの時に、色の濃いオレンジ色を入れたら、ちょっと違和感を感じると思います。

そして、環境色に加えて考慮しなければならないのは、魚の活性具合です。

活性が高いと判断したら、膨張色系、アピール系のカラーを選択、活性が低ければ、透明系、ストラクチャーの色に馴染む色(地味目)にするなどのローテーションです。

釣果を得たら、食べている餌の色に似せることも釣果アップの秘訣です。

釣りをして、魚をキャッチしたら魚の口の中を覗いて何を食べているか見てください。

糞の色でも判断できます。

おおよその色の方向性が理解できると思います。

このように、どんな状況にも対応出来るように、現場に多くのカラーを持ち込んだ方がロックフィッシュゲームの深みがでるのです。

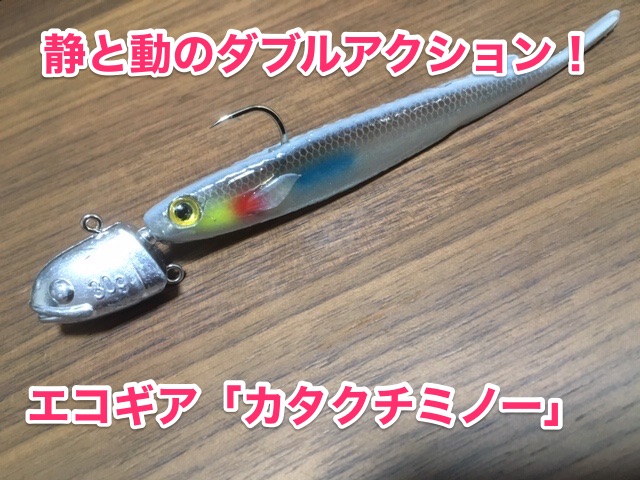

目立つカラーはやる気のある個体を呼ぶ、環境に馴染むカラーはリアクションバイトを誘う

あんまり出したくない情報ですが(笑)釣るためのカラーローテーション術として、書きます。

基本的にワームのカラーは食わせの最後のファクターだと思いますので、そこを意識して読んでみてください。

ワームのカラーで、目立つようなド派手な色は遠くからやる気のある魚を引き寄せます。

魚が追ってくる距離が変わってきますので!

潮の色、ストラクチャーなどの色に馴染むカラーというのは魚の目の前に落とすと、魚にはワームが認識しずらいため、無条件で動いているワームにリアクションバイトしてくることがあります。

ここに海域の環境に馴染ませるカラーを選択する最大の意味が含まれています。

つまり、活性が低くて派手なカラーを嫌うタイミングでは、環境に馴染む地味なカラーにして、丁寧に探ればリアクションで魚が口を使う可能性が高くなります。

※リアクションバイトとは

魚がルアーに対して追って食うのではなく、魚の目の前にきたルアーを反射的に食ってしまうことを指す。

ラメの効果

特にシルバー、ゴールド系、レインボー系のラメが入っているワームではラメのキラメキがリアクションバイトを引き起こす要因となります。

つまり、不意なフラッシング効果が、魚にアピールするのです。

本能的に小魚が細かい鱗を落としているようにも見える細かいラメはロックフィッシュのみならず、たくさんのフィッシュイーター(小魚を捕食する生き物)を刺激します。

安定したカラーは存在するが、地域によってなぜか釣れるカラーが違う不思議

地域によって釣れやすいカラーが存在する事実はお伝えした通りです。

しかし、どの地域でも比較的安定した釣果を出しやすいカラーというのが存在します。

例えば、カサゴは白、アイナメで言えば赤、キジハタはケイムラカラーによく反応しやすいことで有名です。

魚種に応じて、目の機能が違うことを端的に物語っています。

色の見える範囲が違うとでもいうのでしょうか。

ワームの色を変えると急に釣れることも

ここまでお読み頂くと、1日中安定して釣果に恵まれるカラーは少ないと感じて頂けると思います。

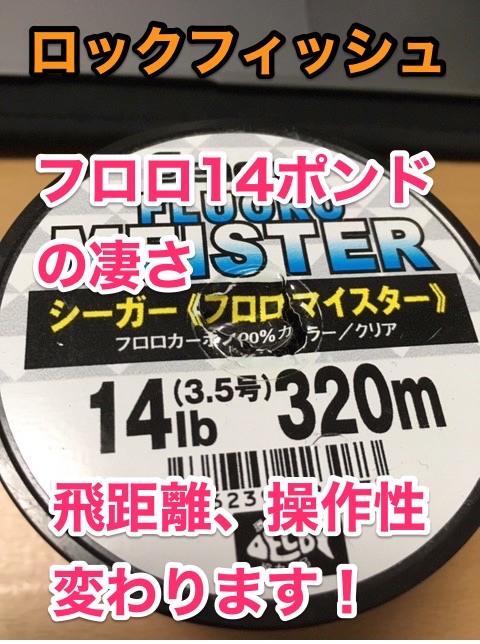

そのため、何種類か持っていき、カラーローテーションしてみるのが、釣果をあげるコツです。

自分なりのカラーローテーション術を構築すれば、ワームの消費は激しくなりますが、魚に近づく一歩を踏み出せます。

ロックフィッシュも他の魚種と同様で、色によって釣果に差が出やすいです。

僕の経験では、茶色系で全く反応しないのに、白に変えた途端にボコボコに釣れるといった現象や、色を変えた瞬間に釣れたという体験をしています。

こうした時に「やっぱり色って食うか食わないかを決める要素として大事なんだなぁ」と感じてしまいます。

ロックフィッシュに基本となるカラー群

赤系

海水では赤が見えにくい?

突然ですが、赤色を語る前に一つ知っておいて欲しい知識があります。

人間にとって赤とは、危険を示す色、非常にはっきりと認識でき、信号の色でも特に目立ちますよね。

しかし、海水ではどうでしょうか??

実は赤というカラーは、海水で最も最初に吸収されてしまう色として有名です。

どういうことかというと、色は波長の違いによって見え方が違いますが、波長幅の大きな赤が一番先に海水に吸収されていきます。

波長の違いから、赤、オレンジ、黄色、緑、青の順に海水に吸収されていきます。

つまり、水深が深くなればなるほど赤色は、ほとんど海水に吸収され、色として認識できなくなります。

例をあげれば、非常に透明度の高い海で、赤色は10メートルの地点で透過深度が1パーセントです。

それに対して、青色は150メートルで透過深度が1パーセントです。

※参考文献:生物海洋学入門第二版 p14

このように、魚にとっても同様で、赤が認識できていない可能性が非常に高いのです。

そして、浅瀬と深場で赤の役割が変わることを意味しています。

海の深場や深海では真っ赤な魚が多いと思いませんか?

実はあの赤色はカモフラージュカラーなのです。

ソリッド、クリアレッド、小豆系

上から順にソリッドレッド、クリアレッド、小豆系レッド

ソリッドレッド

光を通さないため、ワームのシルエットがはっきりする色です。

そのため、光量が少ない朝、夕方、そして深場に非常に効果を発揮します。

そして、ストラクチャーの奥の奥に落とし込んでいく釣りはよく釣れます。

例えば、テトラの奥に落とし込んでいく穴釣りなどです。

また、三陸でのアイナメ、伊豆や南房総でのアカハタ鉄板カラーです。

さらにさらに、なぜかヒラメもよく釣れたりします!笑

クリアーレッド

産卵期で浅瀬に上がってくる時期、そして産卵前の捕食時期によく釣れるカラーとして有名です。

また、活性の高い魚を釣るのに有効です。

僕はアイナメではこのカラーは外しません。

経験上、このカラーでしか釣れないタイミングを何度か体験しているからです。

※何らかの事情で、とにかく一色に絞りたいという方は、この透明なレッドをオススメします。

全国のロックフィッシャーマンのカラーローテーションに入っている確率の高いカラーです。

クリアーレッド系はキジハタ、アイナメ、ソイ、ヒラメ、全国的に実績があります。

小豆系レッド

赤という基本路線を保ちつつ、より甲殻類の色に歩み寄った赤色となります。

甲殻類をメインに捕食している時に甲殻類に似せる意味で使います。

キジハタなどではよく実績があるようです。

シュリンプカラーとしても使えますので、エビを捕食しているタイミングや火山系の岩礁帯には良いかもしれません。

茶色系

最もオーソドックスなカラーの意味

ロックフィッシュは年中甲殻類を食べています。

そうした甲殻類にかなり近づけたタイプの色になります。

かなり、安定した釣果を出せますので、甲殻類パターンで一種類しか持って行かないとしたらこの系統になるでしょう。

パンプキン系

かぼちゃ系の色が混ざっているこうした色は、かなりベターなカラーです。

安定して釣れるのですが、爆発力がイマイチな面も・・・

甲殻類を捕食していたら、こちらの系統を持っていて間違いないでしょう。

また、ソリッド系の色も多いのが特徴で、濁った時も安定しています。

グリーン系

ウォータメロン系

日中でも目立ちすぎず、地味すぎない絶妙なカラー。

北海道ではあまりに有名!

潮が比較的澄んでいるいるエリアでは年中有効。

一般的に海は底までは青色の透過率が高く、東北や北海道のやや濁りのある水色の場合、透過する色は青から緑色にシフトしていきます。

そうすると、水深にもよりますけど、水中は青緑のモノトーン世界。

このカラーははっきり色が出やすいですね。

グリーンパンプキン系

ストラクチャーに居着く魚や水草周りにいる魚に対して有効です。

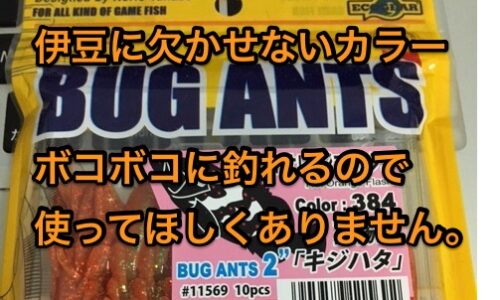

最近ですと、キジハタの数釣りに向いているカラーとして語られています。

また、どんなフィールドでも海水やストラクチャーの色に馴染みやすいので、持っておいて損はないカラーの1つです。

スモーク系

スモーク系

激戦区にお住いの方にオススメです。

人が入れ替わりするようなポイントでこそ、この地味で目立たない特性が最大限発揮されます。

特に魚に対してプレッシャーがかかる時間は、このカラーでしか獲れない神経質な魚もいます。

タックルに忍び込ませておく価値はあります。

チャート&オレンジ系

チャートリュース系

東北のロックフィッシュに欠かせないサーチカラーです。

強めの膨張色のため、視覚的に強くアピールし、活性の高い魚を遠くから呼ぶ力のあるカラー。

また、魚がいきなりスイッチが入り、遠くからでもリアクションを誘いやすいカラーです。

オレンジラメ入り系

ディープでのハタゲーム最強カラーです。断言します・・・

大型から小型まで根こそぎ釣れてしまう、スーパーアピールカラーの1つで、しかも、かなりの大型実績があります。

浅瀬では、威嚇をさせ、食わせる使い方もできます。

僕の仲間うちではこのカラーを常に何パックも買いだめしている人も・・・

あまり教えたくないスーパーカラー。

サーチルアーとしても優秀です。

クリアオレンジ系

定番中の定番アピールカラーです。

昔から有名で、ロックフィッシュ全般に強いアピール力のあるワームです。

僕の釣行では、実績を南房総半島でのディープロック、伊豆でのハタゲームで毎回残します。

小さなサイズにしてもアピール力があるので、波動を小さくして大きく見せる使い方も。

パープル系

ボトム色パープル系

澄んでいる潮に効果的です。

また、僕自身は体験したことはありませんが、魚が産卵を終了し活性が低いタイミングで、絶大な効果を発揮する色として有名です。

白&ケイムラ系

夜光系

夜の定番カラーです。

日中に紫外線を吸収し、夜にぼんやり放出し、光ります。

個人的には、ソイなどの実績とマゴチの実績が非常にあります。

水中でのアピール抜群。

また、小イカを捕食している時に大活躍するカラーです。

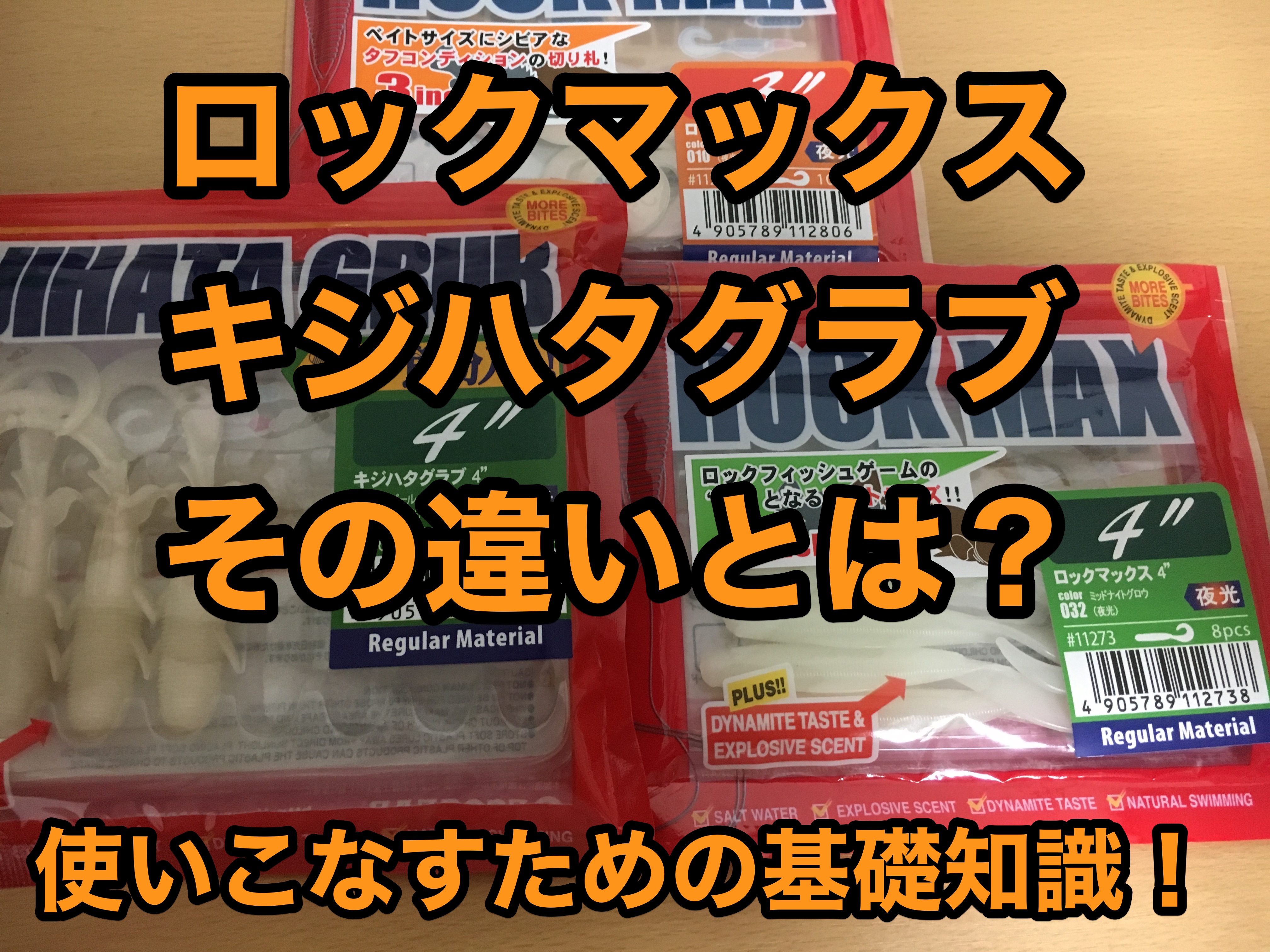

クリアケイムラ系

キジハタ最強カラーと名高いカラーです。

人間には見えない紫外線を発光しているのも特長の1つ。

魚には別の色として認識されていることは間違いないと思いますが、どんな風に見えているのか不明です。

個人的にレインボー的にキラキラしているので、眺めているだけでも幸せになれるカラーです!笑

![]()

ワームのカラーローテーションに必要な『マインドセット』

最後に、中級者以上のアングラーでロックフィッシュゲームを極めたいと強く思っている人に向けて書きました。

ワームカラーはルアーで釣りをする上で永遠のテーマともいうべき内容です。

様々な環境によって魚が反応するカラーが変わるからです。

また、「釣り人がこう釣りたい!」という考えによっても色が変わります。

そのため、僕が実践しているマインドセットをご紹介します。

※マインドセット=思考法

それは、カラーの完全な正解はないと割り切ってしまうことです。

あえて正解があるとしたら、カラーの正解を常に追い求め続けることが正解だと思います。

なぜなら、様々な要因が多すぎて最善、最強のカラーを選ぶことが難しく、場所や状況に応じて全く異なるからです。

それに正解があると思い込んでいるという思考こそが、義務教育的な考えだと思いませんか?

僕はその時、現場で、直感的に、そして楽しいと思ったカラーを選ぶ釣りを大切にしたいです。

この記事へのコメントはありません。